2019/01/14 Monday

Metal Hands,北京,2019 年 1 月 23 日

Metal Hands,北京,2019 年 1 月 23 日

「公历新年和农历新年之间的这段时间,有点像是球场上的垃圾时间。」

和半年没见的朋友聊天,再述生活时才意识到自己意外昂扬的日常状态。每个周末的小聚与酒局是难免不了的八卦与琐碎,而一时面对半年没见的老友,在今天的生活节奏下,像是忽地被置换为自己熟悉生活的旁观者,一边复盘,一边忍不住地打量。

2019 年关,没动一点统计数据或者打点工作量的念头。31 日在灯笼的热闹里拥吻,1 日一早去见父母,直到新年的第二周才回过神儿来——没写什么宏愿,因为根本不需要什么宏愿。生活里是踏踏实实、舒舒服服的进展,我想要一切如常而自己尽力,这就有之前收入或者履历大幅刷新也比不上的快乐。

在 2018 渐渐放下一种对无限可能的无限索取、无限焦虑。可能是在看更多人作品的过程中认识到,一生下来能够有幸真正擅长于几项技能、几件事情、几个领域已实属不易,要的是生根发芽、土地肥沃,一味地开疆拓土反而经营不善、顾此失彼。退一步讲,跨领域也并非是圈地为赢的争夺战,路有岔口时它自然会有。总要有一个或者两个自己所真正擅长的专业,其他一切于是可以被嫁接与吸收到你的知识体系之中,生息自然,规律使然。

2018 之前不觉得所谓「遇上对的人」是技术含量多高的事情,在 2018 甚至会去主动串连,如果彼此的每一步都是为了在这样的时刻遇上这样的对方,如果这是一个就应当如此漂亮的节点并因此值得信赖的起点。2018 继续遇上那些不足一提的郁闷事情,对抄袭与恼人者或置之不理或默默拉黑,说心里没有赌气还是假的——纵然对自己的能力、作品或者说才华再自信,这种生气里也多少有不安全感的成分在,有一种撒娇的计较和免不了的较劲。会从此想到,一段高质量的亲密关系之所以成为慰藉,因为它与人们在某一时期对作品、才华、收藏、荣誉的孤立占有不同,它是彼此此前每一个大小决定的无条件加成,我把自己交给你,你是我的。

2019/01/15 Tuesday

看《世界尽头》(The World's End),喜欢「血与冰淇淋」中总是突然静止的诧异与在下一秒就突然爆发的离奇,世界的裂缝从某一瞬间无法挽回,烈火穿透纸背。

2019/01/21 Monday

整理去年初一个人在东京的日志。

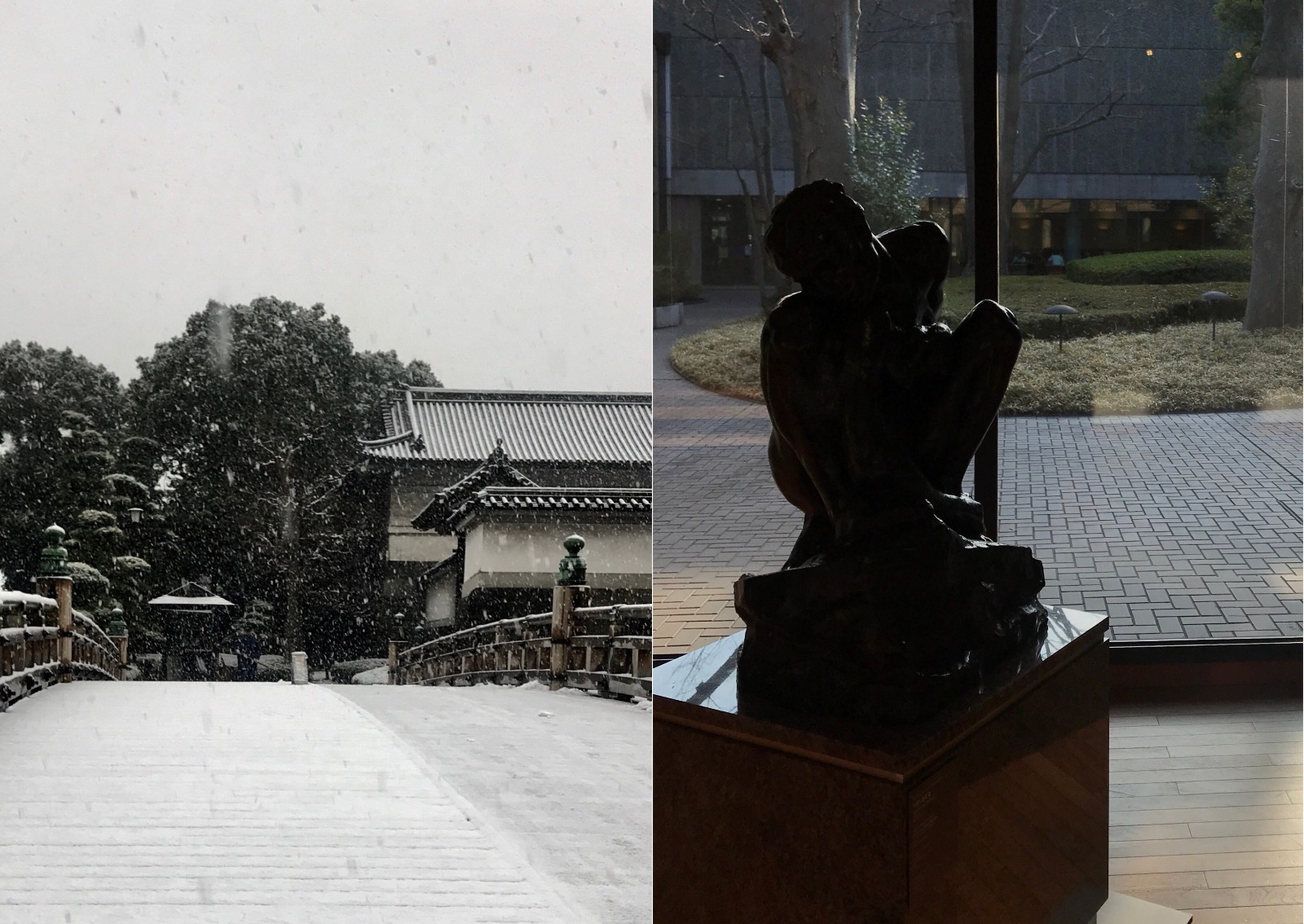

左:皇居外苑,2018 年 1 月 22 日,雪

左:皇居外苑,2018 年 1 月 22 日,雪

右;国立西洋美术馆,2018 年 1 月 20 日,晴

本想把「东京一周」写成严格的日志形式,结果每一天都逛到只想倒头就睡。

「在青春期要见识一些真正宏伟壮丽的东西,超越人类社会尺度的那种。好比如喷涌数千米高的热带火山、航行数日也不见陆地的远洋、燃烧着坠落的千百颗流星、在午夜沙滩上空闪烁的大麦哲伦星云缓缓沉入黑色海洋、巨树撑起连绵无尽的绿色宫殿、滑过船舷的蓝色冰山、比整个城市还要硕大的高积云。在未来许多幽暗逼仄的时刻,这些事物就是我们逃脱的绳索。」

——@竹顶针 在微博写。

而比起自然景观来,我倒是更容易对人文景观寄托敬畏与迷恋。

那些丰富、忙碌、复杂之都作为休假目的地的的魅力,正在于它们对勃勃野心、享乐主义、侥幸心理娴熟而精准的驾驭。坐在一个庞大城市系统的正中心、制高点,轰鸣着甚至悲吟着的宏伟机械如家犬般屈于面前。隔窗盯着它的声量与负荷,全新欣赏它精妙容下几百万人口并精密编织其爱恨纠缠的那机械之美。作为另一台机器某个不起眼边角的一渍机油的你,得到这一刻的空闲,摩挲那铮铮发亮金属表层的高级磨砂。退一步讲,就算为未来许多幽暗逼仄的时刻准备逃脱的绳索,我也实在想不到什么能比(其他)人类所在无心与有意间逐渐创作出的惊人成果更具魅力与震撼:铁道、建筑、足够将任何大众或小众群体拽入疯狂的消费巨网...... 从江户到东京,它一笔笔把自己描成人类文明惊叹号的模样。你甚至不必走进美术馆欣赏什么价值连城的杰作,你行走,街道就为你展开最昂贵、最繁复、最生动的人间名胜。

我在某种程度上对真实、原朴、极净失去了任何在好奇和尊重之上的信念,同时相信,勃勃野心、享乐主义、侥幸心理带有来自生理层面的忠诚。谁能证明真实、原朴、极净的东西真的是人们所需要的呢?起码从生存演进的意义上推敲,它并不是占据上风的那个。

抵达的第一天,在一路向南的沿海列车上,动了未来至少要在东京长居一阵的年头。

18 号入住后第一项,去在台场的 Zepp City 看 Fleet Foxes 的演出。坐在「海鸥线」的第一节车厢,海滨、桥梁、大量崭新的办公楼与富人区住宅在正前方、左前方各一扇大窗里悠悠地展开。无论商住,这里的建筑远不如市区那样密集,挑高很高,窗户也宽,忙碌从而被烘托从更神秘而清冷的气息。气息以冷色光的形式直挺挺透过他们的窗、围栏的窗、地铁的窗抵达我的眼中。

北京是有着两千一百五十万人口的巨型城市,上海几步一个的商圈更不可能让你感到贫瘠,可似乎只在异乡,才有「都市」——中关村属于 IT 人士,五道口挤满学生,三里屯的人都是匆匆,过于明确的区划与自以为是的了解折叠着城市空间。当台场的海滨、桥梁和大量崭新的办公楼在正前面、左前方各一扇大窗悠悠地展开,我感到自己好像坐在迪士尼园区的观光火车上,「这样多人,竟与我无关」。

对 Fleet Foxes 感情并不深,Pierre 半年多前刚推荐给我时来回听了几遍,现在只是模模糊糊有个印象,而在「So it's true I've gone too far to find you」第一句唱词出来的时候就有将近流泪的感受。他们接着翻唱 Kraftwerk 的 Neon Lights——说来好笑,我第一次听到这首,是在后海大鲨鱼一次车上小型不插电即兴的视频里,傅菡开车驶过隧道,这段比起 Kraftwerk 其他经典来说实在简单的小调就成为我心中他们最浪漫的作品。

在便利店里随意逛一会儿,哼着 Neon Lights 空手回了房间。

22 日,风大,薄薄的雪片淅淅沥沥留下满身水渍,镜片上也蒙了厚厚一层水汽。在日本桥(Nihombashi)前一个街角转过来,东京火车站现身在一连片北京金融街式建筑的正中。眼前的广场有点大连的味道——或者反过来说更加合理,在这座中国大陆上广场最多的城市,日本人兴建了其大部分车站、银行、政府机关等重要建筑并理清了它的中心脉络——明知类似的折衷主义建筑绝对不是没有见过,这座的尺度甚至都排不上号,可大概正是那种介于熟悉与陌生间的气质、发生在略多于一幢楼而略小于一个街区的叙事感,它们和东京那特有的缄默不言的行色匆匆一同,在大雪飘摇的天气中不声不响地发酵了。戴着眼镜,裹着围巾,火车站慢慢雾气腾腾起来。等过了几个红灯,呆呆地盯。